Técnica

Mitos

Si lo que caracteriza la potencia de los dioses es actuar sin ser vistos, crear de la nada, transformar lo existente con arreglo a su voluntad y no al proceso natural de las cosas, el capitalismo ha llegado a este grado demiúrgico porque ha creado un supermundo técnico. Al librar de la naturaleza poderes misteriosos arrebató a los antiguos dioses sus potestades y las mostró escondidas en el seno de la materia y del éter.

El nuevo dios, como todo monarca que entra a regir por derrocamiento del predecesor, trajo consigo un cortejo de divinidades minúsculas. Latrías de mitos demoníacos que forzosamente deben ser adorados. Los mitos engendrados por el nuevo dios, no son menos tiránicos que los otros. No es ya el culto medieval del oro, la espagírica y la fruición del metal en la yema de los dedos. Tampoco es la efigie de la moneda. El oro es una fuerza abstracta y debe ser adorada.

El hombre no cree en las cosas groseras, cree en las ideas groseras. Es la voluntad de poder, la posesión de sésamos para abrir puertas atrancadas, la hipnosis de los ideales brotados de la vida, la veneración de los motores sintéticos, de los edificios con toda su longitud a lo alto, la máquina parlante, la máquina calculista, la fotografía de movimientos, los bares automáticos, el masaje sedante del jazz. Estos mitos que ahora se veneran podrán no ser peores que los antiguos derrocados (y de verdad no lo son), pero no son mitos nacidos del alma, con la fisonomía del ansia, del gozo, o del miedo; son seres nacidos de las máquinas en las que hubo desde su origen un principio de vida demoníaca, de destrucción. No están, por consiguiente, al servicio del hombre, aunque solapadamente lo deleiten, sino al servicio de máquina, las velocidades fantásticas, los campeonatos de resistencia, los récords, la cantidad de revoluciones por segundo como la cantidad de palabras por minuto, la conquista de la mujer por gala y deporte, los grandes vuelos sin etapas y las grandes novelas sin belleza, las maniobras y desfiles, el fin de semana y todas las demás secuelas de una forma de vivir a alta presión: estos son los ídolos que hoy se adoran. ¿Qué significan estos ídolos? Significan civilización, la metamorfosis de una forma ya agotada en otra no ensayada aún, el reflejo en el mundo de la materia de los más atrevidos deseos humanos, la derrota de Zeus por Prometeo.

Tras los mitos del placer siguieron los del poder, y ahora otra vez los del poder desalojan a los otros en un movimiento de sístole y diástole que tanto parece agradar a la misma naturaleza. La inteligencia standard de los redactores de anuncios y noticias, de los dibujantes de afiches, de los ejecutantes de saxófono, de los autores de comedias para homosexuales, de todos los proveedores de residuos, rebarbas, limaduras y desperdicios de las fabricas son los primeros mártires.

En aquellos antiguos mitos el hombre tenía fe, eran su imagen y semejanza, no eran mitos con vida propia, llegados a la existencia por generación espontánea, sino formas concretas, especie de autovacunas elaboradas con los mismos sinsabores y esperanzas del paciente: eran mitos como las divinidades mobiliarias, domésticas y cívicas de los romanos, mezcladas a todas las acciones de la vida cotidiana. Estos, en cambio, exigen al hombre; proceden al revés, lo convierten en un ser mentalmente organizado a su imagen y semejanza, lo obligan por coacción fascinante, son categóricos, triviales, agradables.

El hombre no ha perdido su fe, porque la fe del hombre es lo que está abalanzándose de lo que es a lo que quiere ser, el torso del centauro; no ha perdido su fe, sino que la ha depravado; no cree menos y más laxamente que antes, sino que cree en otras cosas.

Antes creía en lo que surgía de su corazón o de su cerebro, en lo que impregnaba su vida y lo estimulaba a vivir; ahora cree en lo que llega a sus manos desde los talleres de fabricación en serie. La verdad es que necesita aún hacerse propicias las fuerzas que lo destruyen y que nunca supo hacerlo de otra manera que postrándose. Pero cree con la misma ingenuidad, con la misma necesidad de antes, únicamente que ahora pone toda la angustia de su vida inútil, más torpe y fungible que el hierro, en hacer poderosos a sus dioses en quienes ve representados tangiblemente sus más recónditos instintos. Toda doctrina que le ofrezca la dominación como fin tiene que serle grata, como toda teoría que le prometa la destrucción. El hombre es el animal suicida por antonomasia, y su voluntad de poder, que para Nietzsche era la afirmación de la vida, para Schopenhauer era la voluntad de cesar de vivir. Habría que estudiar si la civilización entera no es el deseo de morir, como la naturaleza entera el deseo de reposo absoluto.

El sentido nihilista que Nietzsche descubrió en el movimiento de toda la cultura y la civilización contemporánea, es acaso el más profundo hallazgo de ese minero de las solitarias entrañas del hombre. Esos ídolos que veneramos son hijos legítimos de la destrucción, de la vindicta de la naturaleza, que es movimiento más bien que conciencia. Son los heraldos quizá del crepúsculo del hombre, los que vienen a atraerlo hacia el sueño de la insensible materia en movimiento. Dominada la naturaleza por los demiurgos de la ingeniería, le restituyeron por ese camino su cetro e hicieron que la materia inorgánica, articulada, móvil, precisa, parlante, vidente pero sin alma, comenzara el ciclo inverso al de la creación: el ciclo de la destrucción, que no tiene por qué diferir en los métodos ni en el proceso, de aquel primero, pues entrando un poco a la metafísica, no sería imposible qué si hace millares de años, cuando el lenguaje estuvo formado, el hombre alcanzó su mayor capacidad craneana y su más bella forma mental, ahora estuviéramos en un período avanzado de la destrucción.

Únicamente que esa destrucción no puede ser juzgada como tal por los mismos seres destructivos. La destrucción no tiene por qué ser retrógrada si le es más fácil serlo por las mismas vías naturales del progreso. También el hombre tendrá que agotarse siendo cada vez más hombre. A la creación por la naturaleza seguiría la destrucción por la naturaleza sin marcha atrás, sino con arreglo a las mismas fuerzas creadoras. Pero, ¿es de verdad naturaleza ese mundo mecánico, producto de la inteligencia y de la laboriosidad del hombre, de su miedo cruel perpetuado a través de la imposibilidad de librarse de sus ídolos? Es la naturaleza muerta, es el cero de lo que yace bajo la tierra en la gota del mineral, lo que no vive. Es lo que tenía que moverse también, lo que tenía que vencerlo todo con la serenísima marcha de los astros.

***

La voluntad de poder está representada en la máquina. La máquina es voluntad sin reflexión, sin hesitación, sin escrúpulos. Es el poder, al mismo tiempo. Un poder de orden sobrenatural, en cuanto está al servicio de un orden de cosas que no solamente ignora la máquina, sino el que la pone en movimiento y hasta el que la ideó. Entendemos por voluntad en la máquina la realización de una tarea, no importa cual, ajustada a un propósito de antemano. El trabajo con arreglo a un plan.

Correr por railes, machacar un remache, soldar cajas de hojalata. Cualquiera de estas acciones está previamente trazada con matemática seguridad, y la máquina no hace más que realizarla. Está al servicio de ese propósito y le sirve ciegamente, mecánicamente, aunque el mundo se destruya.

Eso es lo sublime en el concepto de la voluntad. Ignacio de Loyola se había propuesto una victoria que exigía también cerrar los ojos, anular la reflexión, no pensar, sino obrar con un fin. El hombre convertido en voluntad; es decir, el hombre convertido en acción; es decir, el hombre convertido en una máquina que sirve a la verdadera religión. Más bien que una máquina, un arma. El hombre convertido en una máquina que es al mismo tiempo un arma: la máquina de San Ignacio de Loyola.

Voluntad convertida en máquina, eso es también lo que caracteriza al hombre que está al servicio de la mecánica del mundo, por las fuerzas mecánicas contra las fuerzas orgánicas; el hombre blindado, en cualquier forma es un hombre templado como el acero, al servicio de una causa, no importa cuál, que funciona para ello, como la bala funciona para lograr su blanco y la rueda para llegar a un lugar y los rodajes para alcanzar la fabricación de un objeto. La máquina no interesa, sino el objeto que se va a fabricar. En el hombre blindado, el hombre torpedo, hombre propagandista, no importa él sino la acción que realiza. Ha dejado de ser un hombre, un ser humano, para ser un vehículo que transporta una voluntad, que está en marcha para algo.

***

El mundo de la máquina, por el contrario, no tiene ninguna finalidad; es un circuito cerrado, como el funcionamiento de cualquier mecanismo cuya acción cíclica vuelve a comenzar en el mismo punto en que termina. No tiene ninguna vitalidad en sí mismo, sino que sirve como medio, como la herramienta de que nació, entre el hombre y el mundo. El rendimiento práctico que se extrae es el bienestar, una mayor capacidad para que la vida cobre, por reacción, su más amplio y hondo sentido; algún fin cualitativo, pero el objeto para el cual se mueve, el destino para el que fue puesto en movimiento, es la cantidad, el poder. Este poder hunde sus raíces en los instintos primordiales del hombre, en su limo genesíaco: en la voluntad de dominio. Esta instintiva y ciega voluntad de ser y de prevalecer no permite al poseedor que diga ´basta´, en cierto momento, o que intente desviar de su curso el torrente de la acción. El poseedor también está encadenado; es Ixión atado a su rueda. Lo mismo que la máquina, creada por el capitalismo, a su vez creado por ella, el propietario está en imposibilidad de zafarse, y las ligaduras que lo retienen no es tanto un grosero interés pecuniario como una afinidad de temperamento, de su complexión psíquica, cuyo diagrama teórico es el mismo de la máquina.

De ahí que el movimiento de bielas y rodajes, de transmisiones y cilindros, no obedezca exclusivamente al propio mecanismo, y que el mecanismo no sea susceptible de ser visto desde afuera, de ser juzgado y condenado. Además de la inteligencia del ingeniero y del idóneo, el alma y la sensibilidad humana actúan sincrónica y hasta sinfónicamente con la máquina.

El hombre está satisfecho con su máquina y cuanto más arrebatado en el vértigo de su movimiento, mecido por las satisfacciones y comodidades, más satisfecho. Ya no puede advertir qué es lo que le cuestan esas comodidades, no sólo en el concepto de lo que está pagando por ellas, sino tampoco en la felicidad verdadera que sacrifica para ser feliz de ese modo. Sería inútil que, convertido en un simple transeúnte, por desdoblamiento, se parase en el umbral de su oficina o de su taller y se mirara entregado a una tarea que es como la de empujar hacia arriba, por una cuesta, una piedra, que desde allá volverá a caer para ser levantada. Ya no puede salir de su blusa o de su saco de lustrina para contemplarse desde la puerta de calle, porque está conforme, viaja en tren, oye radio, lee periódicos, pasea en automóvil, come bien y está satisfecho. Además cree que su fuerza se ha multiplicado según los aparatos que pone en movimiento sin esfuerzo y que su inteligencia se aquilató según las obras de otros que llegan a sus manos. Y por la errónea creencia de su aumento de poderío resbala a la verdadera esclavitud.

***

Hoy es poderoso porque suma a sus brazos, a su voluntad, a la voz de mando, la fuerza de la máquina. Los vehículos de gran velocidad y de marcha cronométrica, la vivienda, la información periodística, los auxiliares automáticos que en su hogar lo secundan con docilidad muda y leal, han hecho de su conciencia del poder algo que es absolutamente nuevo en la historia de la voluntad, del carácter y de las ideas. Puede por medios mágicos, dispone a grandes distancias, concierta para fechas lejanas, actúa con su presencia en un área extensísima, y su cuerpo mismo parece haber adquirido una capacidad ubicua sobre superficies que antes no hubiera podido recorrer en un año ni costear con los ahorros de diez. Al más humilde transeúnte le obedecen los ferrocarriles que pasan según sus necesidades, (porque sus necesidades y las necesidades del tren han sido combinadas allí donde se juntan los intereses de las personas y los del transporte).

El conjunto de todos esos objetos que llaman el cosmos doméstico de confort constituye el alimento cotidiano de una clase parasitaria, de la burocracia, del funcionario, del empleado; y esa clase parasitaria a su vez constituye si no el combustible, el lubricante de la máquina. La idea copiosa del poder y de la comodidad es, en definitiva, una aberración del verdadero sentido social de tales cosas cuyo manejo no le pertenece, aunque las haga andar, cuyo beneficio no disfruta, aunque las use. A pesar que ese mundo de la acción obediente no le pertenezca ni le esté sometido, (porque él pertenece, él está sometido), y sea indiferente a su mandato personal, a su voz y a su mano; aunque esos trenes correrían lo mismo si él muriese de repente, están sumados a su voluntad precisamente porque de antemano su voluntad se ha sumado a ellos. En realidad, no puede nada; su voluntad ha sido restringida hasta el extremo. Y si él, el consumidor de esos adelantos, está sometido, el dueño no es más libre. Muy bien puede ocurrirle a un multimillonario capaz de promover a la distancia una guerra o un cambio de gabinete, que advierta que toda su actividad está acondicionada desde fuera de él tan fatídicamente como para el pobre, y que en ningún momento hubiera podido retirarse a descansar. Desde la parte externa parece ser su demiurgo y desde dentro es su juguete también.

***

Las últimas metamorfosis de la mano se vuelven contra quien las hizo; esa rebelión es un suicidio. La mano universal del hombre, en el uso de su poder máximo, quiere matar a su dios sin prepararle siquiera una sepultura decente. Esa grandeza es simplemente un hacinamiento piramidal de las derrotas individuales, es grandeza porque es cantidad, volumen, ocupación, dominio; pero su valor verídico es la miseria, la desesperación, la pérdida de los incentivos indispensables para seguir adelante. Fáltales, a la máquina y al arma, un ideal de la misma complexión de la carne y del espíritu, aunque se forjen teorías paradojales para cohonestarlas. Mientras no se entreguen ellas mismas en su servidumbre, mientras ellas exijan que se las sirva, la fuerza de las dínamos es la debilidad de los brazos sin ocupación, la riqueza tesaurizada y estibada en cofres y depósitos es la pobreza de los que no tienen nada. Toda esa superestructura, sin duda maravillosa y grandiosa, tiene como meta un designio suicida, se dirige en un avance coordinado, preciso, avasallador, contra los reductos en que el hombre sin esperanza y sin fe, aguarda la vejez y la muerte.

No pertenece a nadie si no pertenece a la humanidad. Lo que pertenece a la conciencia del hombre es la vida y el progreso que sirve a su vitalidad, y la civilización entera, que lo ha superado en múltiples conceptos, tiene que ser para él o debe ser destruida. La civilización urbana, fabril, del centímetro, gramo y segundo, puede ser usada y comprendida por el hombre, puede llenarle de estupor y suministrarle momentos muy placenteros, pero no puede ser objeto de vida, de conciencia, si no está incondicionalmente a su servicio. De modo que si el sistema social, aunque erróneo y nocivo, tiende a formar en él el sentimiento de la justicia, una capacidad más intensa y sensata de su vitalidad, una conciencia más clara de su misión social, tiene un valor verdaderamente humano a pesar de todo; de lo contrario, carecería de sentido, sería una coacción, un error contumaz, y debería destruírselo. En vano ese mundo del poder egoísta recurre a las fórmulas de la religión, de la moral, del carácter; en vez de salvarlo lo precipitan con su caída.

El mundo capitalista y técnico, dirigido por fuerzas malvadas, es la declaración más formidable de inmoralidad que se ha hecho, es la negación del alma y del destino ético del hombre con responsabilidad consciente de sus actos. No es indispensable poseer un alma religiosa para condenar por absurdo y perverso un sistema insensato; basta advertir qué es lo que está conformado con arreglo a las leyes naturales del ser humano y lo que está conformado con arreglo a las leyes naturales de la mecánica.

***

La cultura y el saber son también zonas limítrofes, entre el poderío de la técnica y las potencias de la vida, pero si se busca en ellas un signo predominante, se ve en su interior el esquema de la mecánica más bien que el de la biología. Constantemente la selección se realiza en favor de lo organizado según la máquina contra lo organizado según el ser vivo.

Las fuerzas espirituales que hasta hace un siglo y medio llevaban por el misticismo, el ensueño y la filantropía a sostener un supermundo de fuerzas psíquicas, ha caído en los campos magnéticos de las bielas y las ruedas, de manera que al sistematizarse el pensamiento, al hacerse más pragmático, más racional, más sensato, no ha hecho más que entregar su albedrío a la organización material del mundo y proceder en función de él.

Hoy no hay religión que no pueda considerarse la reproducción del mundo de los intereses materiales batidos al plano de la superstición y la política malvada; no hay religión que no sea un sistema político de sojuzgamiento puesto al servicio de esa organización. Ni ha sido nunca, desde que el precepto litúrgico tuvo un oculto fin higiénico o de coacción, otra cosa que una regla moral, que una coordinación de fieles, contrarios a los principios de la vida y conjurados para servir a los planes de la organización de los dogmas y los reglamentos.

Es fácil ver que las fuerzas todavía refractarias al régimen actual son fuerzas potenciadas por un hondo pathos de conciencia, por valores antieconómicos, de lo personal, humano, de lo justo, más allá y por encima del derecho codificado. Si la superorganización técnica priva al individuo, inclusive por la enseñanza, de su albedrío y de toda idea mística, el mundo sometido es el del especialista y el perito, y el mundo reacio es el de la conciencia rebelde, de las necesidades biológicas del hombre como especie. Aquel juzga con un criterio standard; éste, con su voluntad, su sangre y su conciencia.

Aquel tiene ya la contextura de la organización taylorizada; éste malgasta su caudal, pierde su tiempo, arriesga su ganancia, pero está en la zona caótica de la vida, defendiéndose contra el destino de la máquina y de las leyes de la física aplicadas a lo biológico y lo psíquico. Puede estar influido por la misma fuerza plástica, de la misma organización en general, mas está fuera del sistema. Forma parte de otro sistema, del de los frenos automáticos contra la civilización.

El autodidacta es una persona que sabe muchas cosas incompletas; una persona que sabe el segundo tomo de las cosas, admitiendo que por lo menos tengan tres. La primera mitad, que se aprende en las aulas, es aquello más difícil de comprender para el autodidacto: lo que se ha trasegado a lo largo de muchas generaciones, el saber técnico, las clasificaciones, las fórmulas, los teoremas, las reglas y las nomenclaturas.

De las dos clases de saber, saber lo que uno sabe y saber lo que saben los demás, este último tiene indiscutibles ventajas, porque es el saber ortodoxo, el que se necesita. Es el saber que está endentado con todo el rodaje de la civilización, mientras que el otro es una cultura que va naciendo dentro mismo del individuo, una especie de robustez, de certidumbre cuya razón de ser no está en la fórmula mnemotécnica, sino en la propia existencia. Lo que sabe no es teoría pura, no es tampoco experiencia teorizada, es un poco su instinto de la justicia, un poco la poesía de lo que no se puede expresar acabadamente.

Ciencias y artes han conseguido un punto de cristalización y mecanización en la enseñanza popular. La experiencia de millones de seres que se han interesado en la averiguación de las causas y las leyes de los fenómenos naturales y en el dominio de las dificultades del oficio y del arte, a través de métodos pedagógicos cada vez más depurados, llegó a concretarse en la enseñanza oficial. Las universidades fueron siempre la escuela impersonal; la máquina de proveer conocimientos adecuados a las necesidades del consumo en gran escala. Antes reducían las inquietudes de toda duda a la palabra del sabio, luego redujeron el saber a fórmulas didácticas, concentrando mucha materia en pocas ideas y así cumplieron un gran trabajo con enorme economía de materiales y de esfuerzos. Esto mismo es lo que la máquina significa en otro orden de cosas.

Por una parte, la enseñanza es la instrucción en serie, y por otra la instrucción standard. Con el menor desgaste de energía posible, el alumno adquiere la mayor cantidad de conceptos elementales del saber. Compra a precio módico artículos bien elaborados. La asimilación de ese saber reporta un bienestar que resulta de la confianza y la certeza de que lo que se aprende es así, sin que pueda ser de otro modo; y cuando se llega al final de un razonamiento es, indefectiblemente, a lo que se quería demostrar. El saber está condicionado por la utilidad. Tiene en primer término una aplicación práctica inmediata en el profesional. Pero esa asimilación del saber sintético excluye el ejercicio de la crítica libre y forzosamente el raciocinio corre por los álveos de la verdad demostrada, hasta que se adquiere el hábito de estar seguro casi siempre de lo que se piensa, porque se piensa en lo que es seguro o está ya asegurado. Con este sistema, la sociedad, las normas de la vida civilizada, obtienen el servicio, el aporte de la inteligencia. Y entonces el sistema solidificado del dogma de la utilidad no puede ser atacado sino desde dentro, lo cual progresivamente se hace más imposible. Ninguna máquina se destruye violentamente por sí, aunque se desgaste. Y prácticamente es eterna e inalterable, en la reposición de las piezas desgastadas, en su reemplazo por otra nueva, en su evolución y perfeccionamiento, con lo que sigue siendo la misma. Afortunadamente, la verdad parece estar muy cerca de lo que afirman los libros de texto, con ella se ha ido muy lejos, y además es útil.

Por todo esto es fácil distinguir al autodidacto del estudiante y del profesional universitario. La obra del autodidacto es siempre más personal, más hecha a su cuerpo, como la piel; la obra del estudiante se parece siempre más a la de los otros que a él, y es más de un género y de una confección. El autodidacto es un artesano que caerá necesariamente del lado de las ideas de valor humano, rebeldes, primitivas, vitales y estéticas; el universitario tiene ya su partido, su secta y su ortodoxia y es el servidor de una máquina que produce saber. El libro de texto es un ejemplo magnífico del saber técnico, como la poesía lo es del autodidáctico. El libro de texto es eterno, inmutable en sus líneas dogmáticas y generales; como la máquina, puede variar cada año en modelos mejores, pero cada año representa eternidad.

Además tiene que ser incorporado al saber de los individuos extraños, impersonales, desconocidos, para que su valor social y su veracidad sean efectivos. El libro de texto equivale homólogamente a un específico reconstituyente de expendio libre. Difícilmente llegaríamos en toda la vida a fabricar una lapicera estilográfica bien hecha, ni a encontrar las fórmulas del primer capítulo de un manual de química o de física.

El caso de Pascal es sencillamente monstruoso. Estas cosas se nos dan hechas porque es el resultado de muchísimas operaciones simplificadas y no tenemos más que usarlas, sin preocuparnos más, como nos bebemos el tónico. El saber pedagógico del profesor cristaliza en el libro de texto y la apetencia de conocimientos del alumno lo encuentra adecuado a su necesidad, mientras sus necesidades siguen el mismo orden del índice del libro. Cada año tiene mejor la forma de su cabeza y viceversa.

Es el aparato más aparente para satisfacer una necesidad de orden espiritual, pero no es un alimento sintético de alma, sino de la razón y la voluntad de dominio. En esta forma se ha conseguido que la mayoría de los seres sepan más o menos las mismas cosas, de la misma manera, y que se auxilien mutuamente aunque no lo quieran, es decir lo quieren porque así se ahorran muchas molestias y privaciones. Se ha obtenido que la enseñanza pueda proveer por igual a seres de las más opuestas latitudes y climas espirituales y que todos ellos, que han encontrado ya el mundo constituido, hallen también constituido, organizado, el saber que corresponde al mundo.

Con lo cual la humanidad adquiere mayor precisión, mayor justeza, da mayor rendimiento. Por eso es indiscutible que la afinidad espiritual sea ahora, entre todos los seres del orbe civilizado, mucho mayor que sus discrepancias, y que el volumen bruto del saber en un año sea mayor que el de toda la antigüedad. Lo que no puede afirmarse es cuál sea el verídico valor de este saber técnico, si no se le juzga por su eficacia; cuál es el signo de operar que tenga, si el saber no debiera ser únicamente empírico ni tener la conformación, la fisonomía, la estructura de la máquina. Porque si se controla a la máquina con la inteligencia técnica y a la inteligencia técnica con la máquina, estamos dentro de un círculo vicioso y optimista, como es natural.

Sin duda este saber ha crecido adherido a los estratos y formaciones concretas del mundo moderno, un poco parasitariamente; se ha nutrido de sus mismos jugos, forma hoy un cuerpo siamés con él y es grande porque todo aquello en que se inspira es grande también: Derecho, Física, Mecánica, Medicina, Historia.

Cualquiera que haya sido el valor absoluto del saber de Platón o Arquímedes, Leonardo, Goethe, es natural que se trata de un saber autodidáctico que hoy no tiene aplicación, que está a trasmano de las líneas del saber ortodoxo. Cualquier estudiante de filosofía y de ingeniería podría tratarlos con desdén; porque la verdad es que el carácter distintivo del saber actual, lo que constituye su fuerza y su seguridad, es que resulta útil, muy razonable para lo que hay que hacer, muy bien adecuado a la inmensa faena de las cosas. Este saber es técnica también, es meramente un aspecto de la técnica del mundo actual, es civilización. Y tiene además de su aspecto de utilidad, el de poder; es instrumento con que se domina la naturaleza, con que se impone algo a otros, con que se hace posible que ocurran ciertos hechos de modo distinto a como hubieran acontecido sin su intervención. Es también plástico y ortopédico. Pero ese saber ya no sirve al hombre, no evita que maldiga su destino, que tema procrear, que muera como un niño que ha sido llevado con engaños a la tumba. Porque al despertar a las fuerzas escondidas de la naturaleza, éstas han hecho presa de él y ahora no puede librarse de servir con él a lo que debiera estarle sometido.

***

Trabajo

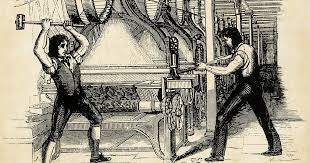

A la máquina no solamente se le ha transferido y encomendado la producción de un trabajo bruto, sino la realización conforme a un plan inteligente, y el trabajo que realiza es por lo tanto una función de la inteligencia tanto o más que de los brazos, donde cada máquina no sabe realizar sino una tarea, si bien esa tarea la realiza con una eficacia mecánica insuperable por su regularidad, uniformidad, conclusión. El operario ha dejado de ser un ser con iniciativa, con responsabilidad, con atención vigilante: su atención no se aplica a la realización del trabajo sino a la tutoría sobre la máquina. Puede ignorar por completo qué acontece en la realización de esa tarea, pero debe conocer las condiciones técnicas que se requieren para que la tarea sea bien realizada. Es un sobrestante más que un artesano, cuya autoridad es simplemente idónea.

Correlativamente, la maquinaria toda del acontecer económico tiene su automatismo, y en cuanto al sentido de la obra, no lo tiene ninguna persona ni grupo gremial, por lo cual el sentido de la labor escapa a la valoración individual, y sólo es susceptible de ser entendida y regulada mediante abstracciones cada vez más complejas.

La producción, la distribución y el consumo están planificados por la misma sociedad, y éste es el factor determinante, la causa eficiente de esa clase de acontecer, que a su vez se eslabona con otros grupos o complejos de concausas. La función del obrero se ha reducido a las simples notas, más bien disciplinarias, que caracterizan la función del soldado. La perfección ejecutiva nada tiene que ver con la propia conciencia; el obrero o el soldado pueden realizar actos de cualquier finalidad, porque sólo les compete el cumplimiento correcto, conforme a su cuota de cooperación según una táctica que le es dada con carácter imperativo. Se puede suplantar, en muchos casos, la tarea humana, personal, con la tarea infrahumana, mecánica, y esto es de inmediato comprensible en el comando desde tierra de los aviones. Técnicamente el desideratum es obtener una clase de seres humanos que no posean ninguno de los atributos específicos, que son precisamente los que dificultan el funcionamiento perfecto; la domesticación de orangutanes puede reemplazar al hombre en muchas tareas manuales, mecánicas. Asimismo el empleo de tropas coloniales en las guerras, es otro ejemplo ilustrativo. Arma y máquina están colocadas en el deslinde de las actividades humanas y subhumanas. La rehabilitación de mutilados señala otro punto crítico de la deshumanización de la tarea, pues equivale a la reparación por repuestos, y el desarrollo de la ortopedia lleva a un punto en que la persona humana tiene en su cuerpo una

sección puramente maquinal. En vez de perfeccionar al operario en el conocimiento de su oficio, es más fácil llevar esa perfección a la máquina e ir limitando la cantidad de inteligencia exigible para la tarea. La historia de la mecanización de la inteligencia, la vida sabia y laboriosa, arranca de Arquímedes, que concibe el mundo como una máquina; y desde Raimundo Lulio, a través de Leonardo, Descartes, Pascal y Leibniz, avanza hasta los

´trusts de cerebros´ y las asesorías técnicas que gobiernan a los directores y empresarios. Las máquinas cibernéticas iniciaron hace poco la mecanización del intelecto, y el objetivo de estas máquinas no es producir trabajo sino producir inteligencia. Serán así las venideras fábricas de inteligencia pura, matemática, y en muchos casos podrán avanzar sobre los límites del cálculo y de la lógica o de cualquier operación que el ser humano pueda realizar, con signos o símbolos. Progresivamente el programa del hombre va limitándose y supeditándose, hasta que se reduzca a la procreación de robots vivos y esto en el caso de que se estime conveniente que sobrevivan los serenos de la empresa. Ya se sabe cuán infructuosa fue la decisión de las esclavas negras que intentaron negarse a engendrar hijos, porque se las obligó a ello haciéndoseles comprender así que eran vientres y no mujeres. Actualmente la zootécnica practica la inseminación, que reduce la matriz a una máquina fisiológica de concebir mellizos, o ejemplares gigantes. Una civilización tan complicada no necesita de la conciencia, en realidad la conciencia se presenta como un obstáculo arcaico que será preciso remover, si la industria de los cromosomas puede llegar a crear tipos infrahumanos, ingresando, en el campo de los adelantos, como una variedad eugénica de la antropotécnica. ¿No será piadoso engendrar hijos infrahumanos para tareas infrahumanas? Aldous Huxley ha planteado bien este problema en The Brave World, y Geoges Orwell en 1984. Las relaciones de los sexos, pues, pueden ser esterilizada de todo resabio de zoológico, encauzarse el Eros hacia otras actividades, como lo supone la liga Antisexual en la novela de Orwell. Un mundo así nos parece horrible; pero éste es un juicio de valor. Es posible que desaparecieran casi todos los objetivos dignos del vivir y del ser, pero no hay forma de refutar a quienes admiran el progreso hasta sus últimas consecuencias, porque ellos nos aseguran que desaparecerían también muchos males correlativos.

***

Robots

Los economistas, especialmente los fisiócratas y manchesterianos, estaban muy próximos a los motivos esenciales del proceso económico y político de la incipiente sociedad capitalista. Consideraban al hombre como factor central de la economía, y a su trabajo como una fuerza natural gobernada tomando en cuenta sus necesidades humanas integrales, de las que una muy importante era la relacionada con el trabajo y el jornal. Para Bentham, Ricardo, Adam Smith, los Mill, Cobden, Helvetius, Godwin y Paine, en primer término, el problema económico era también un problema antropológico y sus teorías económicas no omitían jamás la circunstancia de que estaban refiriéndose a seres humanos en el seno de la sociedad. Muy pronto, y precisamente fueron los primeros, los filántropos y teóricos de la injusticia social abstrajeron al ser humano para colocar en su sitio un signo algebraico, un factor impersonal, defendiendo ´una situación´ que por igual competía al derecho, a la moral, a la economía, a la religión y a la cultura. Pero todo ello suprimido y supeditado a una concepción mecanizada, como si las máquinas hubiesen influido para privar a sus críticos del sentido viviente, del contacto inmediato e intuitivo con el semejante. Se lo defendía como a un objeto patrimonial, identificado con la energía hidráulica, y se quería encontrar justificación de su defensa humana justamente junto a un orden de pensamiento en que no era posible encontrar sino razones extraídas del contexto de la vida industrial y comercial, bajo la dirección de capitalismo.

El desdén de Marx por Proudhon y Bakounin se descarga sobre lo que estos defensores del hombre conservan aún de ese sentido vital del problema económico. Marx tenía demasiada esperanza en la ciencia positiva que había conducido al estado de deshumanización del mundo, y pensó que de la máquina podría extraer principios para contrarrestar su poderío avasallador. Montó la maquinaria de la economía política. Criticaba a Proudhon que fuera un filósofo y un metafísico porque mantenía conectados los problemas de la vida social, y no pensó en si esa forma de plantearlos no era una metafísica y una filosofía que renunciaban a toda instancia que no se diera en los términos de la existencia del taller y fábrica. Karl Marx fue el primero que encerró al hombre en su recinto de cautiverio y negó que se lo pudiera liberar desde fuera; naturalmente, lo dejó a merced de la máquina, negándole la posibilidad de otros auxilios. Y todavía exigió que el pensar técnico con que habría de liberárselo fuera de la misma clase del hacer fabril: que la máquina se destruyera a sí misma. Y necesitó apelar a la violencia como única evasión, lo que equivale también a usar el arma con que se había fabricado la máquina.

Marx, Engels con él, eran seres sensibles y humanitarios, morales y correctos, que se interesaban por la suerte de los infelices, pero los defendieron precisamente con las razones mejores para defender a la máquina. La muerte y la mutilación tomadas en cifras como hacen las compañías de seguro, no debía preocupar en absoluto a un economista puro, sino para hacer tablas estadísticas. Marx se preocupó porque en el fondo era un humanista y un moralista, no un calculista tenedor de libros. Por esto cometió el error de querer demostrar que desde el punto de vista de la aritmética, el capitalismo y la civilización de los lobos contra los lobos era un negocio que no convenía a los capitalistas.

Se conocen bien, aunque no se han difundido como se debiera, las condiciones miserables de vida de los operarios de fábrica en el primer período de la Era Industrial (y en cambio ignoramos estos datos del homo faber paleolítico). La existencia de las masas desheredadas en el inventario de las naciones, y al comenzarse a levantar un censo de sus condiciones de vida, de trabajo, de alimentación y vivienda, resaltaron cifras pavorosas. La situación acaso fuera la de otras épocas de la Antigüedad y la Edad Media. En la Era Industrial -decimos Era Industrial como decimos Período Neolítico, en el sentido de una nomenclatura; y el caso es que lo importante es saber en qué se parecen el hombre de una y otra época, la sociedad de entonces y de ahora, o en qué se asemejan-, los desplazados por la máquina se rebelaban con violencia, mientras que los apestados de cólera o de fiebre amarilla morían sin rebelarse contra las inquinidades de la naturaleza. Instintivamente los obreros desocupados quisieron destruir las máquinas; los jornaleros que no ganaban, contando el trabajo de toda la familia, para los gastos indispensables, se alzaron contra los dueños de las fábricas, que ganaban muchísimo más de lo necesario y que, en vez de atesorar la plusvalía, la convertían en empresas de iniciativas, lo que al fin y al cabo no era para ellos lo peor que podían hacer. Los líderes de la justicia social, han comprendido muy tarde que el mal está en el sistema (en la naturaleza de las cosas) y no acuden a enternecer el corazón de los opresores, como les aconsejara Lutero. Sienten que existe un derecho conculcado, únicamente que no saben cuál sea, pues ese derecho no se extrae de las cosas y de los hechos sino de una nueva conciencia más humanitaria y equitativa, extraña siempre al derecho positivo. No obstante, cometieron esos libres el error de enfrentar al obrero con el propietario, sin pensar que los dos estaban dentro de un mismo sistema y aun en un mismo plano, el del Dinero- Mercadería-Dinero. Marx comprendió que la Filosofía del Derecho de Hegel, su antiguo educador y maestro, no le proveía argumentos válidos para su tesis humanística, y en su crítica se limita a negar la cultura de clase, el poder absolutista y el mismo derecho positivo. Toda su construcción ciclópea de El Capital, es el trabajar fuera de la realidad de las cosas con elementos documentales y precisos abstraídos de esa realidad. Ninguno de sus sucesores construyó con más solidez que él, reconozcámoslo, pero en la gran mayoría de los casos desertaron de sus filas -Lassalle, Dhuring, Bernstein y los socialistas todos- porque comprendieron que el profeta y apóstol de la redención humana estaba también ´vendido´ al capital, en cuanto demostraba el horror de estar encerrados en una fábrica y sin salida, y su trabajo de liberación era una sabia albañilería que había tapiado las puertas y las ventanas. Los anarquistas y los cristianos puros fueron los únicos que comprendieron que es el orden y fundamento de las relaciones humanas lo que debe reestructurarse; que perfeccionar el sistema económico capitalista era consolidarlo, y revelar las fallas, el tratamiento con que pueden ser técnicamente corregidas. Esto es lo que dedujo el capitalismo de estado soviético y fascista de las laboriosas investigaciones de Marx, en cuanto su crítica a la economía capitalista era una denuncia de sus imperfecciones, un dispositivo de alarma sobre las fallas de su funcionamiento. Las razones humanas que él tuvo en cuenta, en fin, fueron desdeñadas luego porque en verdad habían sido introducidas por él clandestinamente en su teoría.

Lo curioso y paradojal -como siempre que se piensan bien las cosas difíciles- resultó que fueron precisamente los dueños de la empresa industrial capitalista, ´los enemigos del proletariado´, quienes buscaron con mayor ahínco el remedio de tantos males. Los buscaron, es natural, no para aliviar la miseria y desesperación de los pobres, sino para la creación de mayor riqueza, para implantar un estándar universal de vida onerosa y hasta dispendiosa que estimulara la producción en masa y en serie. Crear bienestar, crear mayor consumo calificado. Y he aquí que el liberalismo económico y la democracia vinieron a favorecer al sistema capitalista, levantando el nivel de vida de todos los pueblos, reservándose la dirección y la iniciativa.

¿Y se hubiera logrado ese beneficio indiscutible, esa victoria del lema de Bentham de ´el mayor bienestar para el mayor número´, fuera de ese sistema o sin la injusticia que le era inherente e inevitable? Ya el correr del siglo XIX había creado una conciencia más exigente y afinada de los derechos humanos y halló que el confort, la buena alimentación, la lectura barata, la escuela elemental, el comer y vestir bien no significaban una conquista efectiva, porque ´siempre subsistía la relación cósmica amo-esclavo´. El capitalista no había aumentado en la misma proporción que el obrero sus posibilidades de educarse, divertirse, comer y vestir pues siempre había hecho estas cosas como individuo y no como sociedad anónima. Al contrario, estaba muchísimo más pobre que sus abuelos, se llamara Vanderbilt, Morgan, Carnagie o Rockefeller, porque tenía menos tiempo para su propio solaz, y nuevas responsabilidades sociales que no lo dejaba dormir. No obstante, y a pesar de todo, había ocurrido algo terrible para ellos mismos y para los otros, y es la conciencia de este nuevo cariz del mal lo que a todos dejaba insatisfechos: una valoración más fina y exacta de las relaciones humanas -y no de la imperfección del sistema Dinero- Mercadería-Dinero. El capitalismo había creado una mayor masa bruta de riqueza y bienestar. También hizo posible relevar al ser humano de las tareas insalubres con sus sistemas de producción afinados, disminuyendo la mortalidad y atendiendo a la salud pública como a la educación gratuitamente.

Lo que ocurrió es que los males se atribuyeron al sistema capitalista y los bienes al proceso mecánico del vivir histórico, tal como si desde fuera ingresara al torrente circulatorio de la servidumbre un bien carismático de cultura, disfrute hedónico, mayor grado de autodeterminación. Pues aunque el obrero actual, en su calidad de soldado de una empresa, no puede decidir su suerte, por ella velan otros y acaso con mayor prudencia y seguridad de conservación de sus conquistas. El proletariado marxista en puridad no puede reprochar al sistema capitalista ningún daño, sino al contrario, porque jamás tuvo antes conciencia de otros valores que el de los precios, jornales y ganancias, del nivel de vida hedónico y de la cantidad de trabajo cambiado por mercaderías de consumo.

Confesemos con sinceridad que el déficit y el estrago se ha producido, más bien, en otras esferas; precisamente en aquéllas que el proletariado no tuvo en cuenta ni cotizó como dignas de libertad y bienestar -antes bien lo acusó de complicidad-: la esfera de los bienes espirituales, la calidad pura de las artes, las letras, las ciencias, la bondad, la decencia, la justicia. Nada de esto formaba parte de su patrimonio psicológico ni de su afán revolucionario, nada de esto fue defendido por el proletariado, que sólo exige de los productores de cultura industrializada un producto inferior, que satisfaga sus apetitos, y de los políticos, una vida social rebajada y envilecida; de los fabricantes de armamentos, mejores salarios y menos horas de trabajo; de los jefes y líderes, más poder de fuerza agresiva y menos libertad.

***

Estado y Capital

El estado social creado por la máquina, que es el mismo creado por el arma, el estado mecánico del mundo, llegó a tener una contextura y una fisonomía peculiar; llegó a dar a toda su imagen y semejanza. Los problemas que planteó entre el capital acumulado y el trabajo disipado no tenían posibilidad de resolverse sino eliminando uno de los términos antitéticos: por sometimiento de uno a otro. Cualquier solución eliminatoria de términos es absurda porque aplaza el conflicto. Es, pues, indiscutible que la fuerza de ese sistema cerrado no sólo llegó a consolidar un orden mundial, sino a crear una conciencia evasiva de la dificultad y a dar colorido de vida a la civilización de la máquina, y es indiscutible que puede seguir actuando como una fuerza inerte. Pero ese sistema tiende a detenerse, porque la solución del tajo no es una solución y le priva del suministro de fuerzas externas de refresco. Si las energías que se conciertan para proseguir el funcionamiento de ese sistema son extraídas del mismo sistema, la duración de su actividad es la de cualquier aparato de movimiento continuo. Porque no eran las fuerzas en juego las que estaban decrépitas sino todo el sistema social, la estructura de ese estado social.

***

El estado capitalista había logrado su dominio por medio de la máquina, de la que hizo partícipe a cada uno de los seres del mundo civilizado, del orbe industrial. Pero quedaba fuera de él el orbe humano, que mucho tiempo se subordinó a la religión, la esfera de la vida responsable. El Estado político industrializado ha conseguido dar un paso más en la esfera de la vida, mediante la máquina que tenía a su disposición. Su máquina es el arma. Arma y máquina son los dos símbolos supremos de ambos poderes correlativos, y no son sino aspectos alotrópicos de poder originario de la mano, según Spengler. Por su medio se lleva a cabo el sometimiento de la naturaleza y del hombre. La máquina vence en la lucha de la oferta y la demanda; pero tiene una instancia ulterior, que es el arma. El arma vence en la lucha de dominio, de la voluntad de poder colectiva; pero tiene una instancia ulterior que es la máquina. Ninguna podría subsistir sin la otra. La máquina es el arma de dominio económico; ocupa lugares, desaloja, vence, impera. El arma es la máquina de dominio político; puede ocupar los mismos lugares ya ocupados por la máquina y ultimar a los derrotados, capitular o poner condiciones. Viven en mancomún sobre un mismo terreno y si no se habían anastomosado aún es porque cada cual por separado bastábase para cubrir sus propias necesidades. Las dos consuman la misma tarea a fondo, y puesto que su origen, su naturaleza, su alma y su destino son idénticos, nada hay de extraño en que puedan soldarse al fin en un solo cuerpo. La última guerra demostró que eran una misma única cosa, como el anverso y el reverso de una moneda.

El arma no es un instrumento económico en el mismo grado en que la máquina no es un instrumento mortal. Pero el destino de las dos es semejante en la fecundidad y en la destrucción. Y necesariamente en las batallas que las máquinas libran diariamente entre sí, el arma les es absolutamente indispensable. En extremo recurso de defensa contra la máquina, el hombre apela al arma para no ser destruido; y en esa forma, salvándose, sirve a la misma causa de la máquina, pues ambas están dentro del mismo sistema. La previa lucha económica trae consigo un desequilibrio, y esa acción desequilibradora de la función económica por lo mismo que es absorbente en grado sumo, se llama crisis. La competencia es el arma de la crisis. El arma verdadera en la segunda fase de la lucha trata de restablecer el equilibrio roto y de inclinar en su ventaja la inferioridad mercantil, y a su acción equilibradora de fuerzas se llama guerra. Ambos términos, competencia económica o crisis y vuelta al equilibrio o guerra, son sinónimos, como arma y máquina. Pero una es un desequilibrio y otra un equilibrio del mismo sistema capitalista, cuando no es revolucionaria, es decir externa al sistema. La máquina es manejada por el capital, el arma por el Estado. El capital imperialista y el Estado capitalista son la misma cosa. Uno y otro sirven en primer término a la banca, la industria y el comercio nacionales y a la nación, más cuando se han fundido por una parte núcleos de intereses económicos en ententes bancarias, industriales y comerciales, y por otra parte núcleos de intereses sociales en ententes políticas, diplomáticas y étnicas, el equilibrio roto por la crisis es restablecido por la guerra. Cualquiera que sea su resultado, desaparezcan naciones enteras y se creen artificialmente otras o no; se anexen territorios, se desquicie el anterior sistema geográfico político o no, el equilibrio vuelve a subsistir, pero ya es un equilibrio económico, de las partes fundamentales; y entonces la guerra sólo ha servido para la hegemonía de una nación y la ruina de otra, lo cual únicamente interesa en el orden patético. El capital iza su bandera en lo que queda y hace el nacionalismo de lo que resta en pie.

En definitiva lo que decide de la paz es el equilibrio que el capital, como entidad cosmopolita, haya podido restablecer en el conjunto de los países que forman su imperio internacional en conjunto y nacional en cada parte. Porque los industriales y productores que obtienen préstamos en el país derrotado a cambio de concesiones, son los mismos capitalistas del país victorioso que obtienen nuevos mercados para su oro. Por estos procesos catastróficos cambia la configuración financiero-económica del mundo y la organización queda fortalecida porque lo que se destruye son los hombres, no la riqueza que cambia de manos y es siempre mayor. El capital no se agota con la guerra: crece.

Toda destrucción le es propicia. Por leyes hidráulicas ocupará los lugares más bajos y desecará los más altos, como ocurre en épocas normales, pues la ley de los aluviones es la misma del arroyo. Así el Estado, que es el arma de la sociedad, cae vencido por el capital, que es el arma del mundo.

***

Definiciones

Máquina. El refinamiento neotécnico de la máquina sin un desarrollo coordinado de altos propósitos sociales sólo ha conseguido magnificar las posibilidades de depravación y de barbarie. Cualquiera que sea la política de un país, la máquina es siempre comunista. La conclusión es clara: no podemos inteligentemente aceptar los beneficios prácticos de la máquina sin aceptar sus imperativos morales y sus formas estéticas. Hasta que no hayamos asimilado las lecciones de la objetividad, de la impersonalidad y la neutralidad, o sea las lecciones del reino de las máquinas, no podremos progresar en nuestro desarrollo hacia lo orgánico en su sentido más alto y profundamente humano. En la actualidad nos damos cuenta de que las máquinas, en el mejor de los casos, son malas imitaciones de los organismos vivientes. Nuestros mejores aeroplanos no pueden compararse a un pato volador; nuestras lámparas eléctricas no pueden compararse en eficiencia con la luz que emiten las luciérnagas; la complicadísima urdimbre de nuestro mecanismo telefónico automático resulta una imitación infantil cuando se la compara con el sistema nervioso del cuerpo humano.

Propaganda. La propaganda de hoy, comparada con la de antaño tiene un pathos más dramático. Los speakers son actores y al consumidor o elector se le hace creer que se trata de un argumento y que él es también actor y coautor del libreto. Nunca sabe nadie si un espectáculo artístico o una conferencia académica es o no un anuncio político. La propaganda mantiene al pueblo en estado de movilización general. En 24 horas, un país puede ponerse en marcha con cualquier rumbo. La propaganda comercial, como la música, es otro caballo de Troya. Lo infernal de la propaganda política es que corrompe al pueblo con la virtud.

Robots. Le faltaba al robot el cerebro, y ya lo tiene en la máquina cibernética a la que recientemente se le agregó una facultad de que carecía: la memoria. Pronto se le agregara otra esencial, el mecanismo genético. En cuanto a la sensibilidad, mejor será dejarlo como está. ¿O es que destinándoselo a reemplazar al hombre en sus tareas penosas, pensar y trabajar, se querrá uncirlo al Dharma de la crueldad?

Esclavitud. El pájaro cautivo no sólo ha perdido conciencia de que la jaula es una jaula, sino también de que él es un pájaro.

***

Comentario: este texto fue publicado por la revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica. N. 3, 1999. No se indica la fecha de escritura / publicación por parte de Ezequiel Martínez Estrada. Las referencias a la ´cibernética´ -cuyos orígenes se remontan a la post Segunda Guerra- permiten suponer que el texto corresponde a fines de la década del cincuenta (especulando con la demora habitual de la captación de los cambios técnicos por estos lares, aunque es solo eso, especulación). Lo interesante es que el ensayo antecede a sesudos aprontes como La Tecnarquía [1973] de Pablo Capanna y conlleva una referencia a los ´ludditas´ (destructores de máquinas) a los que el propio Capanna se refiere en ese libro de inicios de los setenta y a los que retomará en 1996 Christian Ferrer quien, en ese entonces, parece ignorar ambos precursores aventurando que ´pocos los recuerdan´. En realidad, podría tomarse ese pseudo-olvido como un modo de entender la tradición rota del pensamiento sobre la técnica en el Cono Sur. Ya para 1978 circulaba en España la traducción de un texto de John y Paula Zerzan referido a los destructores de máquina, y escrito en 1976. Martínez Estrada y los Zerzan son parte de la errática tradición anarco en la que también se inscribiría el singular ensayista Ferrer.